有機農業の環境保全効果について

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.63

2025年11月 業務執行理事 南埜 幸信

先週の土曜日に、沖縄県の宮古島市からの要請を受け、宮古島市有機農業勉強会の講師に招かれ、お話をさせていただいた。宮古島は隆起サンゴ礁の島で、実は島の内部で、島に降った雨を蓄えて、海水の侵入を防ぐことのできる、大きな地下ダムが農業用水と島民の飲み水を支えている。しかも隆起サンゴ礁であることから、地上に降った雨水が、わずか数年で地下ダムに浸透するといわれていることから、農業で使用する化学肥料や農薬の影響が、数年で飲み水の問題として起こってしまう、典型的な島である。

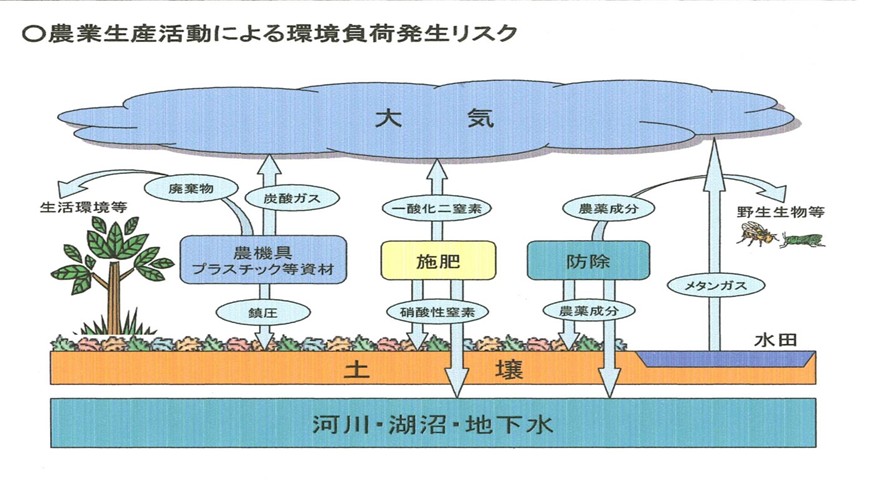

そもそもEUが有機農業推進を共通農業政策に次代の農業の柱として位置付けた理由は、何度もお話をさせていただいたとおり、1980年代、飲用水の主な水源である地下水が、農業による汚染、特に肥料の三要素のひとつ、窒素により重大な汚染を受けているという事実が顕在化したことにある。植物の必須養分の窒素は、たんぱく質の合成に必要なところから、植物の身体を育てる重要養分であるが、人間の身体に取り込まれてしまうと、慢性の貧血や、癌の発病を助長させるというリスクがあり、飲み水の飲用基準では10ppm以下となっている。これを解決するために当時の議論として、➀農業への窒素税の導入、➁窒素投入を抑制できる農地の拡大(粗放化政策)➂有機農業の拡大を柱として議論され、結論としてヨーロッパは、共通農業政策として有機農業の拡大について、飲み水を守るという目的で補助金を導入してこれを政策推進した。結果1992年以降、ヨーロッパの有機農業面積は飛躍的に拡大した。この縮図ともいうべき地域が、日本ではこの沖縄の宮古島である。畑で使用した化学肥料や農薬が、数年で飲み水に悪影響を与える地域。つまりは、島で貴重な飲み水を守るためには、農業の本質的な転換、つまり有機農業を中心とする、農薬や化学肥料を可能な限り減らすことであり、さらには、島外からの窒素の持ち込みを可能な限り減らすという、有機農業の本質的な取り組みがすでに課題となっているのが宮古島である。

有機農業の推進の原点とは、地域の水環境を守り、飲み水を守るためである。経済的な理由だけで、他地域から規制なく窒素を容易に持ち込める化学肥料の使用は、そもそも水環境の保全上大きな問題であることはもちろん、有機農業であっても、他地域から窒素の含まれる堆肥(肥料)を継続的に持ち込んでくることも、時間差はあるが結果的には同じ問題を孕むということである。

つまりは、真に環境を守り、農業を持続的に未来に繋いでいける「本質的持続的有機農業」の推進こそが、大切な取り組みなのである。他の地域から窒素(有機肥料)を持ち込まないで、持続的に調達できる地域資源で有機農業の特に土づくりを進められることであり、取り組みの柱は、他地域からの有機肥料の導入を減らす取り組みを支援することである。

そのための具体的な方策としては、➀豆科等の、空間の窒素を有効利用できる緑肥の積極的導入、➁地域の里山資源・里海資源の積極的な活用(日本の伝統的農業技術の価値)

③地域内での食品加工・消費の割合を増やし、副産物(バイプロダクト)を有機肥料として活用できる社会システムの構築であり、それらの取り組みが「見える化」できる社会システムの創造こそが、宮古島での有機農業から、全国に発信していきたい有機農業なのである。

農林水産省の資料より

次号に続く