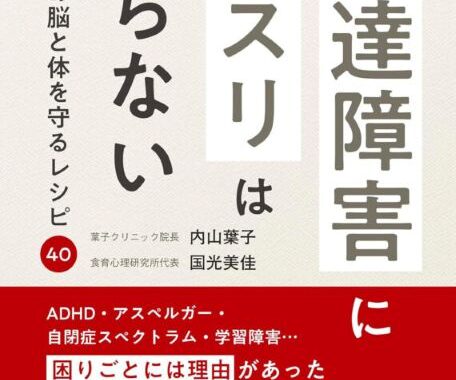

有機同等合意をめぐる最新動向~EUと日本が畜産物と酒類で同等合意~

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.47

2025年7月 業務執行理事 南埜 幸信

ちょっと国内の有機農業という視点からは外れてしまう内容になってしまうが、会員である有機加工食品メーカーの方々には、有機加工食品の開発にプラスになると思える動きがあったので、ここで報告をすることにした。

実は、日本の有機認証制度と諸外国の認証制度との有機同等性等の合意については、国・地域ごとの個別の交渉であり、また、合意の内容も国によって条件が違っているなど、少々複雑である。この中で直近のニュースとして、本年5月15日の省令改正により、EU諸国との間で、有機畜産物(およびその加工食品)と有機酒類について同等となったことが告知された。今回の合意事項の内容をみると、まず第一は有機畜産物およびその加工食品についてである。この有機畜産物については、アメリカ・カナダ・スイスについては、2020年から相互承認の同等合意がされていた。加えて今回は多くの有機関係者が待ち望んでいたEUについても、この同等合意がなされたのである。これにより、有機畜産物、有機畜産物加工品、有機農畜産物加工食品について、この制度を利用し輸出入が可能になる。畜産の歴史が浅く、食文化にも乏しい日本からの輸出は考えにくいが、EUからの輸入については、冷凍豚肉、チーズやバター、ミルクチョコレート等の有機製品が、この制度を利用して認証輸入業者による格付表示が可能となる。なお、まだ畜産物の同等合意が済んでいない主要な国として英国が残っているので注意が必要である。次に有機酒類についても、これまでカナダと台湾について同等合意がされてきたが、今回EUも同等国に加わった。これにより、EUの有機ワイン等のお酒が、同等合意を利用して輸入が可能になり、また、日本の有機清酒等がヨーロッパ向けにオーガニック酒として輸出される道が広がった。

さらには今回、有機加工食品の原料の制限撤廃ということも注目される内容である。従来同等合意には国により条件がつくことがあり、EUとの合意については、日本から輸出する場合、使用する原料の原産地に制限があり、日本または、日本が同等と認めた国で生産された原料を使用した商品のみ同等合意を利用した輸出が可能であった。例えば、中国産有機大豆を使用した有機味噌は、たとえ有機JAS認証を受けた味噌であっても、日本と同等性のない中国の有機原料を使用している以上、この同等合意を利用した輸出の対象にはならなかったが、今後はEUについてはこの制限も無くなるのである。ついにこの制限が残るのはスイスと英国の2か国になったのである。(以上 参考資料『日本農林規格協会 JASと食品表示』 7月号より)

有機加工食品の開発について、乳製品の有機原料の調達が困難であったために、大きな壁にぶち当たったことが多々あった。スイーツに使う生クリームやお菓子などに使うバター、チーズ等、有機原料を探そうと思っても、調達できる量に制限があったり、非常に高価だったり、なかなか満足な開発ができてこなかった。例えば私が少し開発に関わった某メーカーの有機あんバター。有機バターを輸入できる国が限られ、本場であるヨーロッパのオーガニックバターが有機バターとして輸入ができなかったことは、大きな開発の壁であった。有機JASに格付けして輸入できる相手国が限られていたので、結果として有機バターの調達を諦め、グラスフェッドバターを有機以外の原料比率基準内で使用するという商品になってしまっていた。

有機乳製品の世界的な大産地はまさしくヨーロッパである。耕種別の有機面積の割合でみても、2017年の欧州委員会の調査によると、ヨーロッパの有機圃場の割合は永年草地(放牧地)が44%、加えて牧草地が17%、次に穀物16%、永年作物(果物・ワイン向け等)11%、豆類3%、油糧種子2%と、圧倒的に酪農つまり乳製品が主体のオーガニック生産がその実態である。ちなみに日本は2016年の農林水産省の資料によると、普通畑48%、田28%、樹園地14%、牧草地9%と、日本は穀物、野菜、果樹の有機がその主体である。つまり、オーガニックの乳製品を安定して調達するには、ヨーロッパとの有機同等性が必要条件として考えられてきたのだ。

このEUとの畜産物の同等合意は、今後の日本の中での有機加工食品の開発にある意味拍車がかかるのではないかと期待している。調達できなかったオーガニックの乳製品が新たに視野に入ってくる。このチャンスを日本の有機加工メーカーの方々と享受していきたいと考えている。

次号に続く