食料自給率を上げる幸せの黄色いウェーブ ~千葉県で有機の油脂用ひまわりの栽培始まる~

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.52

2025年8月 業務執行理事 南埜 幸信

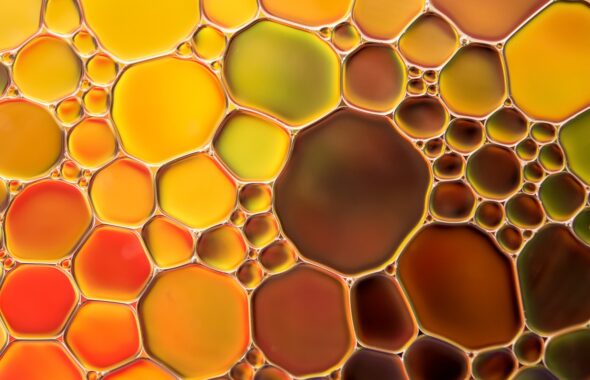

皆さんは食用油の自給率をご存じでしょうか?以前にもこのコラムでも書いたように、食用油の自給率はわずか4%、ごま油、菜種油、大豆油、ベニバナ油など、植物油となると2%に過ぎない。しかも、植物油のメインであるオリーブオイルは、主要産地での不作の連続で、その供給力の将来性については、赤信号が見えるほどである。天ぷらが日本食の代表として取り上げられていて、コンビニやスーパーの総菜売り場を眺めたときに、まさしく揚げ物がメインになってきている食生活を冷静に考えたときに、この食用油の自給率の低さは、国力そのものの衰退と見てよいくらいである。いつまでも食用油を輸入に頼っていて良いのか?コメは主食だから自給率は目立って自給率は議論されるが、大豆や麦そして、食用油などは、あらゆる食事や料理や加工食品の原料に広く利用されている実態からすると、そろそろ「準主食」として、取り組む農家を保護育成すべき水準にきていると考えるのは私だけではないと信じたい。一定程度の食料自給率の確保が国の防衛と考えても、食用油の自給率の現状が、そもそも国の存亡の危機と考えてもよいのではないかと思う。

この国の主食の一定程度の自給という考え方。これは世界中のどの国でも、農業政策の柱とされ、その生産規模の維持確保のために、多くの補助金や育成資金を投入しているのは、国防含めて、主食は国の力という基本的な考え方が常識としてあるからだ。そして、この主食の中身は、当然国の気候条件や土壌条件、そして文化や食習慣によって異なる。日本はそろそろ、食用油は、大豆と麦に次ぐ、準主食として、その生産の助成に本格的に取り組むことを議論してほしいのである。

現状食用油の原料となる油脂植物、たとえばゴマ、ひまわり、大豆、オリーブ、椿などの国内の栽培についての政策的な支援は全く無いといっていい。準主食と位置づけにしたいものが、民間の経済合理性という尺度に丸投げという状態である。油脂植物の中ではトップクラスの約50%油脂分を含み、植物油だけではなく、サプリメントなどの多様な需要が急増中のゴマは自給率0.1~0.01%という惨憺たる状況。しかも輸入相手国をみても、アフリカやミャンマーという、政情不安定な国々が目立つ。本当に将来に渡り確保できるのかといった不安がつきまとう。アフリカ原産であるがゆえに、高温干ばつに強く、近年の地球温暖化への対応力は大きいと思うのだが、そもそも収穫から乾燥調製という大切な仕上げが機械化できていないことから、栽培に取り組める生産者が増えてこない。つまり、ゴマの国産化をすすめるには、機械一貫体系を可能にする品種改良が前提条件となってくる。世界でみると、穀物メジャーがこの品種改良に成功したという情報はつかんでいるのだが、日本に導入される気配はない。オリーブについては日本の中では適地が少ないので産地化の推進は限定的。大豆については、油脂分の含有量が20%程度と、そもそも低いことから、油脂用というよりは、油脂を除いた大豆油粕の加工原料へのりようや、家畜のエサとしての利用が主軸で動いているものだ。椿油については、栽培地が限定されているということと、食用というよりは、資生堂のシンボルマークとなっていることからわかるように、化粧品に利用されるような高価な油である。そうなってくると、今後国産の油として主役にしたいのが、まさしく油脂分が約45%と、ゴマに迫る油量を誇るまで品種改良が進んできた油脂用ひまわりなのだ。とくにスタートについては、国産油脂の確保についての補助金などが無い状況なので、ソルゴなどの夏型緑肥を土づくりに導入している生産者を中心に、ひまわりの機械収穫が可能な汎用コンバインを持っている生産団体ということになろう。

そのような目でこの夏の様子をみていたら、ひまわりを観光の柱にしている場所が目立って増えていることにも気づいてきた。わたくしの近所の観光公園や観光牧場などでも、景観作物としてひまわりを導入し、○○万本のひまわり畑で、写真撮影や子供の迷路アスレチックなど、観光の目玉になってきている。この景観用のひまわりも油脂用に変えてくれるだけで、油脂の自給率はかなり上がるのではないかという仮説が浮かんできている。景観用のひまわりと油脂用のひまわりで、見た目に違いがあるのだろうか?そんなことを考え始めていたら、今年からオーガニックで油脂用のひまわりに取り組んでいただいている一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムの会員の(株)千葉穀物の藤田社長から連絡があった。試作の有機ひまわりの花が満開になってきたので、畑を見に来ませんかというお誘いであった。

今年はまだ50haの作付けなので試作程度の内容でしか報告できないが、千葉で有機で見事な花を咲かせるひまわり畑を見て、正直に今後の展開に大きな確信をえた。まずは、外見上は油脂用と景観用にほとんど差はないということ。一見同じひまわりに見える。また、当然無農薬で栽培しているのだが、何ら病害虫の影響もない。しかも驚いたことに、耕作放棄地の雑草の多い畑を有機栽培にというチャレンジを続けてきている生産者なのだが、今年からチャレンジしている有機のたかきびや今年また30haの栽培に取り組んでいる有機のゴマ等の他の作物に比べて、根元の雑草が目立たないこと。これはなにか、ひまわり自身がいわゆる雑草を抑制するアレロパシー(他感物質)をだしているのかもしれないという仮説である。そうであれば、本当に夏型緑肥としてソルゴーなどの売り上げの無い土づくり作物を輪作に取り入れている全国の有機生産者に対しても、油脂用のひまわり導入を奨励していく施策をさらに進めていきたいと真剣に考えだしている。

次号に続く