水産資源の有機農業での活用について

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.60

2025年10月 業務執行理事 南埜 幸信

8月に農林水産省から出された令和8年度の概算要求の内容が公開された。これは、農水省側から財務省に対して令和8年度の農水省の政策について、実現目的のために具体的な内容を明示し、それぞれの事業に対して予算要求を明文化したものだ。いわば、企業でいえば、来年度の事業計画を、株主やステークホルダーに対して発表し、承認を得るための企画書のようなものである。

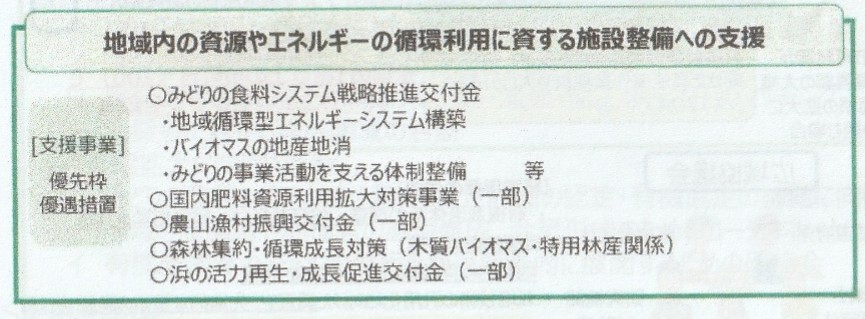

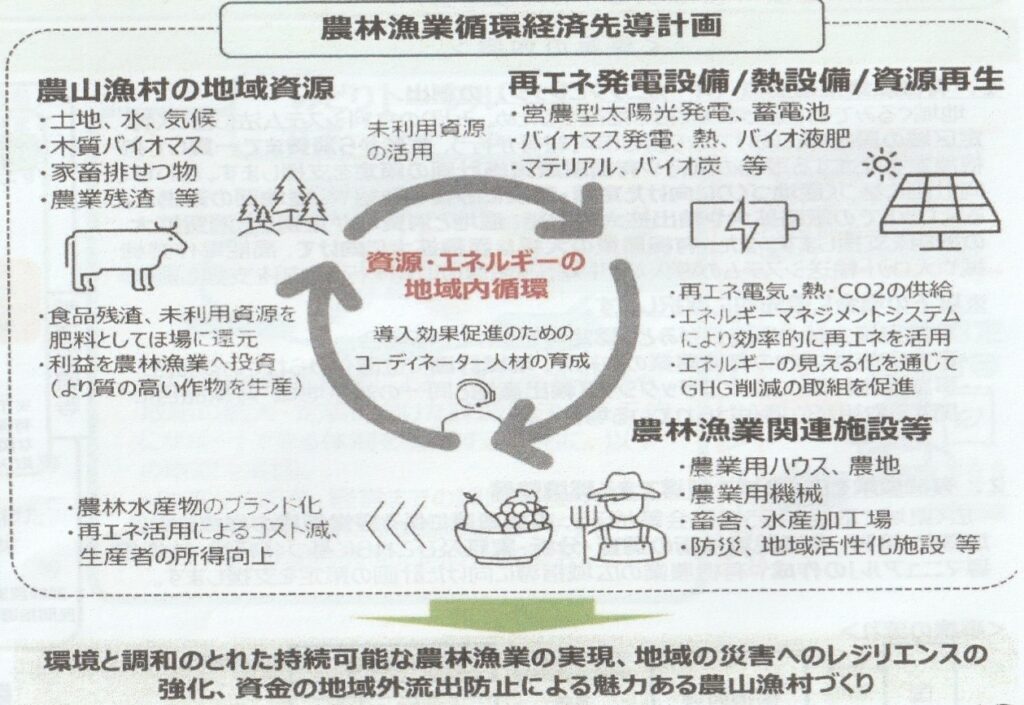

柱は近年の取り組みをさらに充実させる内容で、農業と環境の問題から、持続的な農業をオーガニックを核として進めていくということになるが、一つ注目するべき内容がでてきたのでここに紹介したい。それは近年私が各地で発信してきたそのテーマ自体がタイトルとして掲げられた内容である。農林漁業を核とした循環経済先導地域づくりに取り組むという内容だ。その対策のポイントとしては以下の通り列記されている。

・農山漁村地域に賦存する資源・再生可能エネルギーの地域循環を進めることで、環境と

調和のとれた持続可能な農林漁業を実現するとともに、地域の災害へのレジリエンスの

強化、資金の地域外流出防止を図り、魅力ある農山漁村づくりを推進します

・地域の資源・再生可能エネルギーを地域の農林漁業で循環利用する包括的な計画を策定した市町村(農林漁業循環経済先導地域)において、農林漁業を核とした、循環経済の取り組みを支援します。

とある。

日本は四方を海に囲まれ、しかも仏教の影響等もあり、畜産が農業の中に存在しないなかで、日本の農業は、水産資源を基本に土づくりを行い、長年人口増加に対応する農業生産能力を高めてきた歴史である。江戸時代の北海道のニシンは、食べ物ではなく、貴重な肥料源として、大切な役割を果たしてきた。里山資源と里海資源に支えられ、農地の地力を維持増進してきたのである。

ところが化学肥料依存の現代農業では、家畜の糞尿などの活用も経済的な理由だけで見向きもされなくなり、ましてや、塩分と水分の多い水産資源は、全く活用されなくなり、生ごみとして処分されてきたのである。今回の農水省の方針は、改めて日本農業の原点ともいうべき取り組みに基本の軸を置くということになり、大いに意義ある転換点となる。ワクワクするオーガニック時代が現出してくることが期待される。

「農林水産省資料」

「農林水産省資料」