埼玉県の須賀農場と自然農法の実践~来週28日の埼玉での勉強会に登壇~

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.53

2025年8月 業務執行理事 南埜 幸信

来週8月28日(木)に、埼玉県で国産有機加工食品拡大勉強会を予定している。今年から一般社団法人日本有機加工食品コンソーシアムは、有機加工食品の国産原料化という事業目標の達成に一層弾みをつけようと、東京や神戸などの消費地だけではなく、産地で生産者の拡大に向けての取り組みを活性化させようと動いている。今回の埼玉開催はその一環である。

特に今回は埼玉県で長く国産有機原料に拘って、有機みそ、有機醤油、有機豆腐およびその関連商品の開発製造に取り組まれてきたヤマキ醸造さんとの取り組みで、地元で有機大豆や有機小麦を栽培し、ヤマキ醸造に納めてきた主力生産者の、埼玉県上里町の須賀利治氏にも、講演をいただくことになっている。

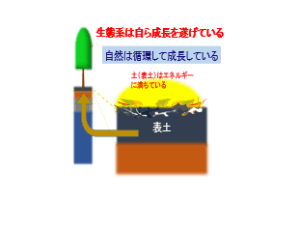

須賀利治氏は有機農業といっても、植物質の堆肥にこだわり、いわゆる自然界の土づくりに倣って、養分供給型の堆肥ではなく、土壌の生物性や物理性の改善から、永続的な地力の維持発展に取り組まれてきた生産者で、利治氏の父親の代から取り組まれてきた、全国の自然農法を代表する生産者でもあり、先駆者でもある。化学肥料・農薬の全盛期にあり、あえて儲かっている慣行農法にいち早く見切りをつけて、未知なる自然農法に進まれたのか、それは、利治氏の父親の須賀一男氏が、農薬を使っていたことが原因で、肝臓を悪くしたことがきっかけであったとお伺いしている。自身が農業を続けていくには、この農薬や化学肥料を使わない農業しかないというところで、周りからは異端児視線を浴びながら、自然農法に取り組んだということであったようだ。

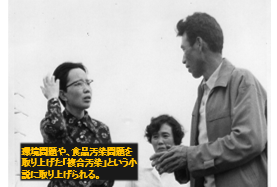

この須賀一男氏の取り組みは、かなり先進的な取り組みであったので、特に食品添加物や環境問題などの公害について取り上げ、大ベストセラーになった、有吉佐和子の「複合汚染」でも取り上げていただいたことは有名な話だ。今回は勉強会の中で、須賀利治氏本人から、様々な人との出会い、そして繋がりと支援をいただき、そして地元の加工メーカーであるヤマキ醸造とのつながりの経緯については、直接お話をいただけることになっている。

私も須賀利治氏が、早稲田大学の自然農法研究会のリーダーだったこともあり、ご縁があって、学生時代から須賀農場には何度となく長期研修で勉強させていただいた。寝食を共にし、直接須賀一男氏から多くの薫陶をいただいた。その時の圃場での土や作物との会話と、育ってくる植物の芸術的な美しさに魅了され、生涯有機農産物に関わってきた人生の基礎をいただいたといまでも感謝している。土の柔らかさ、作物の手触り、そして朝露を浴びた野菜の美しさ、そして、食べたときの素直でおいしい味。農場でのすべての体験が、現在の私の基礎になっている。農薬を減らすことが価値なのではなく、農薬が不要な農業がそこにあり、それこそが自然の究極の美であるという事実。この農業を承継されている須賀利治氏に登場いただく、またとない機会が作れるとワクワクしている。

先日須賀さんのところを訪ね、どのような講演内容にまとめるかということで打ち合わせをしてきた。自然農法の理念である、自然尊重、自然規範、自然順応という原点を日々確認しつつ、養分供給的な堆肥の施用ではなく、土壌の基礎体力ともいうべき、土壌の物理性、化学性、生物性の理想的な調和をはかるための土づくり。これを68年間継続してきたらどのような土に成長し、どのような地力をつけてきて、作物が育ってくるのか。私たちはこの理想が実現された姿に出会えるのが須賀農場だと改めて納得できるのである。

今回の8月28日の埼玉での国産有機加工食品拡大勉強会は、須賀農場の求めてきた理想と、68年かけて実現した農業の話を、集大成として聞けるまたとないチャンスと思える。せっかくの機会、ぜひ参加をお待ちしています。

「画像引用元:複合汚染 新潮社 初版発行: 1975年」

次号に続く