土壌診断と有機による土づくりについて

みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.51

2025年8月 業務執行理事 南埜 幸信

まずは土壌診断について考えてみたい。これは人間にとっての健康診断と同じ意味である。人間であればレントゲンを撮って、各臓器に異常な箇所は無いかどうか調べる検査がまず大切である。これは、土壌にとってはまさしく土壌の断面調査。土壌には心臓や胃などの器官は存在しないが、断面調査をして、作物の根がどの程度の密度で土と共生し、その根が健康に活動しているか?また部分的にコリがあったり、温度が低く生物活性が悪く、根の伸びが順調でない箇所があるかどうか?そして、物理的に根が入る柔らかさを維持しているかどうか、これらを目視を主体に、土の硬さを測る機械(土壌硬度計)をあててみて、深さによる硬度分布も計測するのである。実際にこの硬度計で硬さ指数18を超えると根の変形が始まり、21を超えると、ほとんどの根は入っていけなくなる。また土中に硬い盤ができているのと同じことであり、排水が悪く、ひどいと根腐れを起こすようなことになる。初期生育は良いが、途中から急に元気がなくなり成長が揃ってバタッと止まってしまう圃場はこの盤に原因があることが多い。人間に例えると、水分もコリが多くて体が固い人は、血流が悪く体温も低めというように、病気とは言わないが、健康状態が芳しくないのと共通点が多い。つまり土壌の物理性の診断である。

国際緑化推進センター資料より

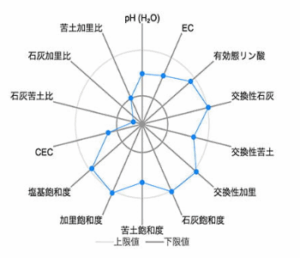

次に人間の健康診断では血液を採取し、成分の過多やバランスに異常がないか化学的なチェックをする。タンパクや脂質の含有量、糖質成分の量、そうして臓器が出す様々な成分のバランスを基準に照らし合わせ判断していく。土でいえば、有機物がつなぎになって構成される団粒構造の発達具合は、陽イオン交換容量(CEC)を調べる。土壌の窒素肥料の総体を調べるECの値。そしてミネラルなどの微量要素とその比率等、土壌の化学性の判断である。そして最後に土壌の生物性の診断である。

最近は土壌中の微生物活性を数値化してデータとして保持し土壌診断に用いることが少しずつ形を作られてきたが、現在の科学は、生きているものを生きたままその生物としての代謝を研究するという、生物存在の根本である呼吸代謝を測ることは最も苦手としてきた分野なのだ。しかし、このオーガニックは、土が生きているという前提で土づくりと向き合っていく以上、実は一番重要な診断がこの生物性の診断である。人間でいえば、腸内微生物の密度と多様性のなかでの健全なバランスということになろう。それを生きているまま土壌から採取して、土壌微生物の種類と数を分析していくという手法は適切ではない。それは、現在までに土壌微生物のうち、人間がその存在を認識し、機能を理解し、名前を付けたものなどは、数%程度と言われており、土壌中の天文学的な数の微生物を把握する手法としては適切ではない。むしろ、土壌微生物が生息しやすい環境を土壌の中で作り上げていくということにより、結果としては、理想的な生物多様性が確保できると考えたほうがよい。土壌微生物が住みやすい環境。つまり団粒構造の発達であり、土壌の排水性の確保であり、植物がどれくらいの根を張れているかという根圏の規模の確認こそ、この生物的な診断の指標となる。なぜなら、土壌中の微生物の密度が特異的に上がっているのは、植物の根の表面から約5ミリの範囲くらいの、いわゆる根圏と呼ばれるエリアである。これは、植物が微生物のエサとなるものを分泌し、多くの微生物を養っていて、それはそれらの微生物から、お礼として土壌中の養分を植物が肥料として利用できるところまで分解して水に溶かすという仕事を、土壌微生物がやってくれているからである。根を入れることによって土が豊かな地力つまり、植物を育てる地力を培うことができるということである。

以上のように人間の健康診断と土壌診断を対比して考えると、生きている土の健康診断という考え方が分かりやすく理解していただけると思う。植物を育てる窒素やリン酸やカリや微量要素などの養分だけで判断していくことは、生物多様性を基本としたオーガニックの土壌診断の手法としては適切ではないということを理解いただけたのではないかと思う。むしろ、生物的な診断こそがオーガニックの土壌診断の柱としてほしいのである。

畑のなかで作物がよく生育する部分と生育が良くない部分ができれば、それは大きな学びのチャンス。スコップを持って、ぜひ垂直に畑を掘って、断面を確認してほしい。医師が聴診器を当てるように、硬さ、温度、団粒構造の発達具合、そして根圏の大きさの差を比べてほしい。

次号に続く